이 연구는 16세기 후반에서 17세기 전반을 살았던 尹濟와 尹挺宇 父子의 시조 작품에 주목하여 그들의 시조 창작의 기반인 학문적 원천을 밝히고, 학문적 전통의 계승적 측면에서 父子의 시...

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

- 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.

- 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.

尹濟 父子의 家學 전수와 시조 향유양상 연구 = A Study on the transfer of academic tradition of Yoon Je(윤제) family and the aspects of enjoyment of Sijo

한글로보기https://www.riss.kr/link?id=A108293077

-

저자

송재연 (서원대학교)

- 발행기관

- 학술지명

- 권호사항

-

발행연도

2022

-

작성언어

Korean

-

주제어

윤제 ; 윤정우 ; 『교재집』 ; 가학 ; 주역 ; 도학시조 ; Yoon Je(윤제) ; Yoon Jungwoo(윤정우) ; Gyojaejip(교재집) ; family academic tradition ; Yixue ; Dohak-Sijo

-

등재정보

KCI등재

-

자료형태

학술저널

- 발행기관 URL

-

수록면

297-327(31쪽)

- DOI식별코드

- 제공처

-

0

상세조회 -

0

다운로드

부가정보

국문 초록 (Abstract)

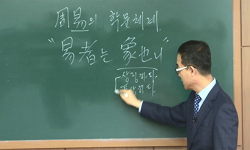

尹濟는 평생 학문에 전념했던 도학자로, 스승이었던 鄭介淸의 정치적 浮沈에 따라 삶의 양태를 달리했는데, 스승이 鄭汝立과 함께 역모를 꾀했다는 죄목으로 죽음을 당하자 宦路에 나가려는 뜻을 접고 학문에 전념하기 위해 함평으로 移居하였다. 그는, 『周易』, 『皇極經世書』 등을 탐독하며 성리학을 연마했던 스승 鄭介淸의 학문적 영향하에 易學에 진력하면서 시조 5수를 창작했다. 그리고 鄭介淸에게서 배운 易學의 精髓, 즉 象數 중심의 易學 사상과 主氣論的 경향의 易學 사상을 차남인 尹挺宇에게 家學으로 전수했는데, 尹挺宇 역시 시조 <奇偶歌> 9수를 남기고 있어 父子가 모두 시조 문학을 향유하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 尹濟, 尹挺宇 父子의 시조 향유에 있어서『周易』에서 비롯된 易學이 가지는 의미는 매우 크다고 할 수 있다.

이와 같이 易學이라는 동일한 학문적 배경 속에서 시조를 창작 및 향유했던 尹濟, 尹挺宇 父子의 작품 양상을 검토한 결과, 尹濟는 心性論的 관점에서 心의 문제에 주목하여, 心, 德[道], 性의 관계 속에서 心의 본질적 중요성을 강조하거나 道의 형체인 性을 둘러싼 心의 속성을 啓喩하였고, 또한 <贈神明舍主人翁>, <主人翁答>, <答歌>와 같은 문답 형식의 작품을 통해서는 심성 수양의 방법으로서 居敬을 勸勉하였다. 한편, 尹挺宇는 우주만물의 근원이 되는 본체인 太極에 주목하여, 太極의 요체를 傳述하고 이를 開導하는 연시조 <奇偶歌> 9수를 창작하였다. 『周易』의 요체인 ‘太極’을 통해 우주만물이 생성, 변화되는 과정과 太極의 속성인 ‘無極而太極’과 관련된 이치를 성현의 견해에 근거하여 傳言하였고, 시·공간을 초월한, 변화의 근원인 太極의 속성을 부연 설명하였다. 마지막 작품에서는 1658년 11월 동짓날 밤에 天地가 나온지 몇 회나 되었는지를 직접 헤아려보면서 자신의 심정을 술회하였다.

이러한 시조 창작 양상의 차이는 향촌 내에서 작자 자신이 처한 위상과 시대적 상황, 그리고 도학적 지향의 차이에서 기인하는 것으로 볼 수 있다. 尹濟는 스승인 鄭介淸이 己丑獄事에 휘말려 유배지에서 죽음을 맞이했을 때 마음의 동요가 컸고, 또 앞으로의 삶에 대한 고민도 매우 심각했기 때문에 인간의 마음[心]과 관련되는, 경전의 이치에 더욱 주목할 수밖에 없었을 것이고, 入鄕祖로서 낯선 타지인 함평에서 향촌사족으로서의 입지를 강화하기 위한 교유와 교화의 측면에서 심성 또는 심성 수양의 문제가 중요시되었을 가능성이 크다. 그로 인해 尹濟는 당대에 요구되는 도학적 이념과 깨달음을 명확하게 일깨우기 위해서 우리말 노래인 ‘시조’라는 문학 양식이 가진 효용성을 선택했고, 詩意의 명료한 설명과 이해를 위해 발문을 부기하고 문답 형식을 구성하는 표현 방식을 활용했다는 점에서 의의를 가진다. 한편, 尹挺宇는 유교 경전 『周易』을 비롯하여 周敦頤, 朱子 등의 立言에서 설명되는 道學의 요체, 즉 太極의 본질과 속성을 우리말 노래를 통해 傳述함으로써 난해한 이치를 쉽게 이해시키는 데 주력하였다. 시조로서의 형식미를 온전하게 갖추지는 못했지만, ‘...

이 연구는 16세기 후반에서 17세기 전반을 살았던 尹濟와 尹挺宇 父子의 시조 작품에 주목하여 그들의 시조 창작의 기반인 학문적 원천을 밝히고, 학문적 전통의 계승적 측면에서 父子의 시조 작품을 면밀히 분석하여 시조 창작 양상과 의미를 밝히는 데 그 목적이 있다.

尹濟는 평생 학문에 전념했던 도학자로, 스승이었던 鄭介淸의 정치적 浮沈에 따라 삶의 양태를 달리했는데, 스승이 鄭汝立과 함께 역모를 꾀했다는 죄목으로 죽음을 당하자 宦路에 나가려는 뜻을 접고 학문에 전념하기 위해 함평으로 移居하였다. 그는, 『周易』, 『皇極經世書』 등을 탐독하며 성리학을 연마했던 스승 鄭介淸의 학문적 영향하에 易學에 진력하면서 시조 5수를 창작했다. 그리고 鄭介淸에게서 배운 易學의 精髓, 즉 象數 중심의 易學 사상과 主氣論的 경향의 易學 사상을 차남인 尹挺宇에게 家學으로 전수했는데, 尹挺宇 역시 시조 <奇偶歌> 9수를 남기고 있어 父子가 모두 시조 문학을 향유하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 尹濟, 尹挺宇 父子의 시조 향유에 있어서『周易』에서 비롯된 易學이 가지는 의미는 매우 크다고 할 수 있다.

이와 같이 易學이라는 동일한 학문적 배경 속에서 시조를 창작 및 향유했던 尹濟, 尹挺宇 父子의 작품 양상을 검토한 결과, 尹濟는 心性論的 관점에서 心의 문제에 주목하여, 心, 德[道], 性의 관계 속에서 心의 본질적 중요성을 강조하거나 道의 형체인 性을 둘러싼 心의 속성을 啓喩하였고, 또한 <贈神明舍主人翁>, <主人翁答>, <答歌>와 같은 문답 형식의 작품을 통해서는 심성 수양의 방법으로서 居敬을 勸勉하였다. 한편, 尹挺宇는 우주만물의 근원이 되는 본체인 太極에 주목하여, 太極의 요체를 傳述하고 이를 開導하는 연시조 <奇偶歌> 9수를 창작하였다. 『周易』의 요체인 ‘太極’을 통해 우주만물이 생성, 변화되는 과정과 太極의 속성인 ‘無極而太極’과 관련된 이치를 성현의 견해에 근거하여 傳言하였고, 시·공간을 초월한, 변화의 근원인 太極의 속성을 부연 설명하였다. 마지막 작품에서는 1658년 11월 동짓날 밤에 天地가 나온지 몇 회나 되었는지를 직접 헤아려보면서 자신의 심정을 술회하였다.

이러한 시조 창작 양상의 차이는 향촌 내에서 작자 자신이 처한 위상과 시대적 상황, 그리고 도학적 지향의 차이에서 기인하는 것으로 볼 수 있다. 尹濟는 스승인 鄭介淸이 己丑獄事에 휘말려 유배지에서 죽음을 맞이했을 때 마음의 동요가 컸고, 또 앞으로의 삶에 대한 고민도 매우 심각했기 때문에 인간의 마음[心]과 관련되는, 경전의 이치에 더욱 주목할 수밖에 없었을 것이고, 入鄕祖로서 낯선 타지인 함평에서 향촌사족으로서의 입지를 강화하기 위한 교유와 교화의 측면에서 심성 또는 심성 수양의 문제가 중요시되었을 가능성이 크다. 그로 인해 尹濟는 당대에 요구되는 도학적 이념과 깨달음을 명확하게 일깨우기 위해서 우리말 노래인 ‘시조’라는 문학 양식이 가진 효용성을 선택했고, 詩意의 명료한 설명과 이해를 위해 발문을 부기하고 문답 형식을 구성하는 표현 방식을 활용했다는 점에서 의의를 가진다. 한편, 尹挺宇는 유교 경전 『周易』을 비롯하여 周敦頤, 朱子 등의 立言에서 설명되는 道學의 요체, 즉 太極의 본질과 속성을 우리말 노래를 통해 傳述함으로써 난해한 이치를 쉽게 이해시키는 데 주력하였다. 시조로서의 형식미를 온전하게 갖추지는 못했지만, ‘...

참고문헌 (Reference)

1 김학권, "李衡祥의 日常的 道德規範으로서의 易學" 한국공자학회 (27) : 149-177, 2014

2 김신중, "호남의 시조문학-송순부터 이세보까지" 심미안 2006

3 함평군사편찬위원회, "함평군사" 함평군 1999

4 김상섭, "주역 계사전" 성균관대 출판부 2017

5 정인숙, "유와(牖窩) 김이익(金履翼)의 『금강영언록(金剛永言錄)』의 특징과 그 의미" 반교어문학회 (43) : 231-257, 2016

6 윤용남, "완역 성리대전3 : 황극경세서 역학계몽" 학고방 2018

7 김병환, "신유학의 태극 개념 연구" 한국동양철학회 18 : 243-269, 2002

8 안유경, "성리학이란 무엇인가" 새문사 2021

9 최미정, "상촌 신흠의 <방옹시여> 시조에 대한 "주역"적 해석" 한국학연구원 (65) : 7-76, 2016

10 鄭介淸, "국역 우득록" 전라남도 1988

1 김학권, "李衡祥의 日常的 道德規範으로서의 易學" 한국공자학회 (27) : 149-177, 2014

2 김신중, "호남의 시조문학-송순부터 이세보까지" 심미안 2006

3 함평군사편찬위원회, "함평군사" 함평군 1999

4 김상섭, "주역 계사전" 성균관대 출판부 2017

5 정인숙, "유와(牖窩) 김이익(金履翼)의 『금강영언록(金剛永言錄)』의 특징과 그 의미" 반교어문학회 (43) : 231-257, 2016

6 윤용남, "완역 성리대전3 : 황극경세서 역학계몽" 학고방 2018

7 김병환, "신유학의 태극 개념 연구" 한국동양철학회 18 : 243-269, 2002

8 안유경, "성리학이란 무엇인가" 새문사 2021

9 최미정, "상촌 신흠의 <방옹시여> 시조에 대한 "주역"적 해석" 한국학연구원 (65) : 7-76, 2016

10 鄭介淸, "국역 우득록" 전라남도 1988

11 尹濟, "국역 교재집" 함평군향토문화연구회·파평윤씨수정공종중회 1989

12 송재연, "고응척의 시가문학 연구" 서울대 2014

13 金履萬, "鶴皐集"

14 안동교, "鄭介淸의 학풍과 節義의 함의" 한국유교학회 (40) : 5-28, 2010

15 김학권, "鄭介淸의 易說에 관한 고찰" 인문학연구소 12 (12): 157-175, 2011

16 許穆, "眉叟記言"

17 "皇極經世書"

18 박학래, "朝鮮時代 湖南儒學의 전개 양상과 의의 - 地方分權時代의 傳統思想 硏究와 관련하여 -" 대한철학회 99 : 181-214, 2006

19 鄭介淸, "愚得錄"

20 정기선, "尹濟⋅尹挺宇 부자의 喬梓集과 시조 13수" 동양고전학회 (87) : 101-143, 2022

21 尹濟, "坡平尹氏喬梓集(石版本)"

22 尹濟, "喬梓集(필사본)"

23 "周易"

동일학술지(권/호) 다른 논문

-

『악부 나손본(건)』의 가집사적 위상 - 각조음 항목 수록 작품을 바탕으로

- 한국시가학회

- 배대웅

- 2022

- KCI등재

-

- 한국시가학회

- 황병익

- 2022

- KCI등재

-

상장가류 가사에 나타난 전통 혼속의 특징과 부부 간 의사소통의 의미

- 한국시가학회

- 정인숙

- 2022

- KCI등재

-

- 한국시가학회

- 임주탁

- 2022

- KCI등재

KCI

KCI KISS

KISS